その他

2024年6月に出入国管理法が改正されたことを受け、技能実習制度の代替となる「育成就労制度」が、2027年6月20日までに施行される見通しです。外国人労働者をスムーズに雇用するために、育成就労制度の概要や基本的な方針などについて把握しておきたい方も多いのではないでしょうか。

今回は、育成就労制度の概要と創設の背景を紹介し、特定技能制度を踏まえた育成就労制度の基本的な方針や、そこでの重要ポイントをわかりやすく解説します。さらに、育成就労制度の運用上の問題点についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

目次

育成就労制度とは「技能実習制度の代替となる新制度」

育成就労制度とは、現行の技能実習制度の代替となる新制度です。厚生労働省の資料によると、技能実習制度では最長5年としていた在留期間が、育成就労制度では3年以内となります。

2023年11月30日、政府の有識者会議は、技能実習制度の代替となる「育成就労制度」の創設に向けた最終報告書を法務大臣に提出しました。

そして、2024年6月に改正出入国管理法が成立したことを受け、育成就労制度の導入が決定しています。この制度は、2024年6月21日から3年以内の政令で定める日に施行される予定です。

なお、2025年3月11日には、制度運用に関する基本方針も閣議決定されました。

現行の外国人技能実習制度の概要や受け入れ方法、具体的な職種に関しては以下の記事もご参照ください。

外国人技能実習制度とは?認められる在留資格・職種などの基本をまとめて解説

技能実習生とは?制度や企業が受け入れる方法・流れ、注意点を解説

新制度創設の流れとなった背景

育成就労制度が新たに創設される流れとなった背景には、技能実習制度が抱えていた複数の課題が関係しているといわれています。そもそも技能実習制度は、開発途上国などの外国人に対して技能移転を行う制度で、人材育成を通じた国際貢献が目的です。

しかし、日本国内で人手が不足している産業において、労働力の確保を目的に技能実習制度が利用されているケースもあり、目的と実態が乖離しているとの指摘が上がっていました。

一部では、技能実習生に対する賃金の不払いやパワーハラスメント、技能実習生の失踪が発生するなど問題点が複数あり、特に失踪者数の増加は深刻化しつつありました。出入国在留管理庁の資料によると、2019年~2023年の失踪者数は計4万607人(うち2024年7月時点での所在不明者は9,976人)で、2023年の失踪者数は過去最も多い9,753人に上っています。

このような背景から、技能実習制度が抜本的に見直され、育成就労制度を創設する改正出入国管理法が2024年6月に成立しています。

参考:出入国在留管理庁|技能実習生の失踪者数の推移(令和元年~令和5年)

技能実習制度が新制度へ移行する経緯や、外国人・企業・関連団体におよぶ影響などについては、以下の記事で紹介しているのでご参照ください。

【技能実習生の受入れ制度が新制度へ移行】経緯や外国人・企業への影響などを解説

育成就労制度と特定技能制度の基本的な方針

育成就労制度を把握するには、まず特定技能制度について理解しておく必要があります。特定技能制度とは、人材確保が困難な16の特定産業分野において、一定の技能や専門性を持つ外国人材を受け入れるための制度です。相当程度の知識・経験を要する業務に就く外国人向けの「1号」、熟練した技能を要する業務に就く外国人向けの「2号」が設けられています。

出入国在留管理庁の基本方針によると、育成就労制度の意義は、特定産業分野のうち、日本での就労を通じて技能を修得してもらえる「育成就労産業分野」で、相当程度の知識や技能を持つ人材の育成、および人材確保ができる仕組みを構築することにあります。

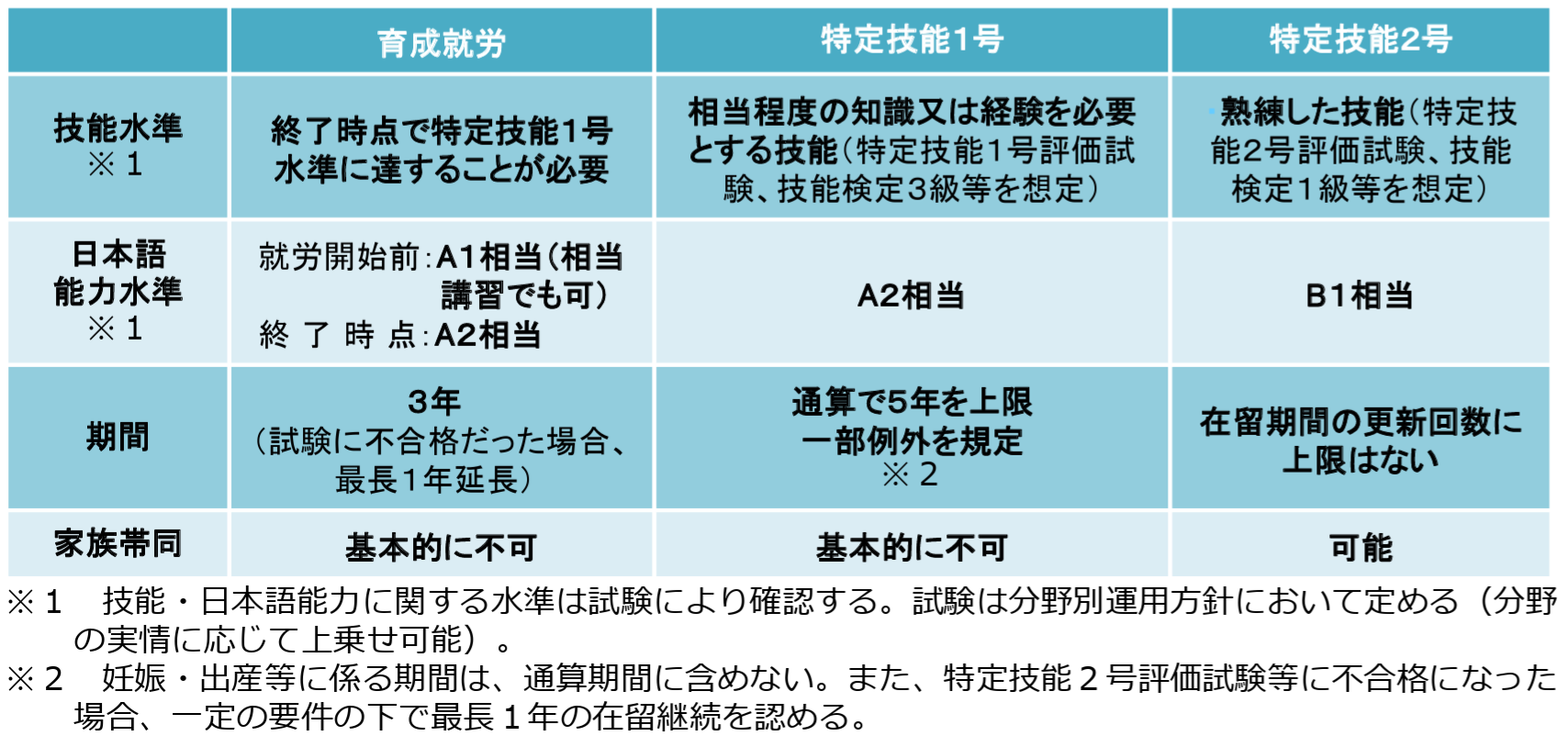

以下では、育成就労外国人や特定技能外国人に求められる技能水準、日本語能力などを確認しておきましょう。

出典:出入国在留管理庁|特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針の概要

在留資格「特定技能」の概要や種類、技能実習との違いなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説

特定技能制度の分野別運用方針の改正について

特定技能制度では、「介護」「外食業」「宿泊」など16の特定産業分野で外国人材を受け入れていますが、2025年3月11日に、既存3分野の運用方針に関する改正が閣議決定されました。

以下では、出入国在留管理庁の資料をもとに、改正内容を対象の分野ごとに紹介します。

参考:出入国在留管理庁|特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)

・介護分野

運用方針に関する改正によって、特定技能外国人が認められていなかった「訪問系サービス」への従事が、2025年4月21日より認められています。

受け入れ事業所は、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での1年以上の実務経験等を持つ特定技能外国人を、訪問系サービスに従事させられます。なお、外国人材に対する研修の実施や、ハラスメント防止の相談窓口の設置などが義務付けられていることには留意が必要です。

特定技能「介護」の対応業務や、訪問介護が解禁されるに至った背景などについては、ぜひ以下の記事をご参照ください。

特定技能「介護」とは?対応できる業務や取得方法、受け入れ側の注意点を解説

特定技能の訪問介護が解禁へ!現状や今後の動向、考えられる課題を解説

・外食業分野

現行の制度では、風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける飲食提供全般の業務に、特定技能外国人が就労することは認められていません。しかし、運用方針の改正によって、今後は認められるように変更される見込みです。

外食業分野の特定技能外国人が就労できる業務内容として、接客・飲食物調理・店舗管理が認められるようになります。この方針改正の背景には、近年のインバウンド需要の回復により、宿泊施設の飲食部門の人手不足が深刻化していることなどがあります。

特定技能「外食業」の概要や従事できる業務などを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特定技能「外食業」とは?試験概要や取得・申請するための要件を解説

・工業製品製造業分野

工業製品製造業分野では、特定技能外国人の適正かつ円滑な受け入れを推進する民間団体を設置し、受入れ機関はこの団体への加入が条件付けられるように変更される見通しです。民間団体では、特定技能外国人の受け入れに際しての共同ルール策定・遵守状況の確認や、技能試験の運営などの取り組みを行います。

また、受入れ機関においては、経済産業省が行う報告徴収などへの協力、生産性向上・国内人材確保のための取り組みの実施が条件付けられます。

育成就労制度の基本方針で重要なポイント

ここからは、閣議決定した基本方針を踏まえて、育成就労制度で重要なポイントについて確認していきましょう。

参考:出入国在留管理庁|特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針の概要

参考:出入国在留管理庁|特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針について

受け入れ対象となる職種

閣議決定された基本方針によると、育成就労外国人の受け入れは、特定産業分野のうち、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を修得可能な分野(育成就労産業分野)に限られるとしています。

また、派遣形態での受け入れができる分野は、季節的業務に従事させる必要があるものに限られる見通しです。なお、特定技能制度と育成就労制度の受け入れ対象分野については、人手不足の状況を踏まえ、分野別運用方針で定めることになります。

受け入れ数

育成就労制度における外国人の受け入れ数は、分野別運用方針で原則5年ごとの見込数が示され、その数が上限として運用されます。

大都市圏やその他の地域で人材が過度に集中しないように、行政機関等は配慮に努めるものとしています。なお、この方針は特定技能制度においても共通です。

必要な日本語力

新制度で受け入れた外国人材は、以下のように段階的に日本語能力を伸ばさなければなりません。

|

段階 |

求められる日本語能力の目安 |

|

育成就労 |

【就労開始前】 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格、または認定日本語教育機関における相当の日本語講習等の受講 ※就労開始までに当該試験に合格していない場合は、就労開始から1年以内に合格する必要がある 【終了時点】 日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)の合格 |

|

特定技能1号 |

日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)の合格 |

|

特定技能2号 |

日本語能力B1相当以上の試験(日本語能力試験N3等)の合格 |

上表のとおり、日本語能力は在留資格の種類に合わせて、段階的な向上を求められる見込みです。ちなみに、日本語能力A1では初級レベルの日本語でコミュニケーションを取れる程度ですが、日本語能力A2以上になると日常生活や職場でコミュニケーションを図れるレベルになります。

また、育成就労外国人は、上記の基本的な日本語能力とともに、育成就労産業分野ごとに業務で必要な水準の日本語能力も求められることに留意が必要です。

転籍制限

基本方針では、人材育成の観点により、3年間は同じ育成就労実施者のもとで育成就労が行われるのが望ましいとされています。

ただし、暴行やハラスメントなど重大な法令違反行為等があったやむを得ない場合、あるいは一定の育成就労期間を超えて一定の要件を満たす場合は、外国人材本人の意向によって転籍(育成就労実施者の変更)が可能です。その際、転籍制限期間は、1年を目指しつつ、当面1年~2年の範囲内で受け入れ分野ごとに設定する見通しです。

また、転籍する育成就労外国人は、以下の試験に合格している必要があります。

・技能検定試験基礎級等または育成就労評価試験

・日本語能力A1相当の水準から特定技能1号で必要な水準までの範囲内で、育成就労分野ごとに設定された日本語試験

なお、1年以上の転籍制限期間を設ける育成就労実施者は、外国人材の就労から1年後には、昇給などの待遇向上を図る必要があります。

-

監理・支援・保護を行う組織

- 育成就労制度では、以下のような組織が監理・支援・保護の役割を担います。

-

組織

概要

外国人育成就労機構

主務大臣等の委託を受けて、育成就労に関する権限を包括的に行使する。

監理支援機関

育成就労の適正な実施、および育成就労外国人の保護に関して重要な役割を果たす。育成就労実施者からの独立性・中立性を確保し、監理支援事業を適正に遂行する。

育成就労実施者

育成就労の適正な実施、および育成就労外国人の保護についての責任を負い、適切な環境整備に努めるとともに、国・地方公共団体の施策にも協力する。

- なお、育成就労制度においても、技能実習制度の形態を踏まえて「単独型育成就労」「監理型育成就労」と2つの区分が設けられます。単独型育成就労とは、外国の支店や子会社の社員等を受け入れる区分のことです。一方、監理型育成就労では、監理支援機関のサポートを受けて育成就労外国人を雇用することになります。

-

育成就労制度の運用における問題点

-

外国人人材の雇用促進の効果が見込まれる育成就労制度では、その効果を十全に引き出すため、制度運用上の問題点についても把握しておくことが大切です。

-

受け入れ可能な職種が変わる

-

育成就労制度においては、外国人材の担える職種・作業が、技能実習制度よりも少なくなる可能性があります。前述のとおり、育成就労分野は「特定産業分野のうち、就労を通じて技能修得させることが相当なもの」と定められています。つまり、特定産業分野に移行できない技能実習の職種・作業は、対象外とされる見込みです。

とはいえ、特定産業分野では、2024年に新たに4分野が追加されたほか、工業製品製造業分野などで業務区分や業務の追加・変更等が実施されていることもあり、育成就労制度が施行されるまでの動向にも注視が必要といえるでしょう。

参考:出入国在留管理庁|特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

育成就労制度の対象職種やポイントなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

人材流出のリスクが高まる

前述のとおり、育成就労制度では就労開始から1~2年の範囲内において、一定条件下における転籍制限を受け入れ分野ごとに設定する見込みです。転籍制限期間を過ぎて条件を満たしさえすれば転籍が可能となるため、人材流出のリスクが高まることに備える必要があります。

例えば、給与・待遇の見直し、職場環境の整備などを進め、育成就労外国人の定着率アップを図ることが重要といえるでしょう。

なお、技能実習制度においても、暴行や各種ハラスメントなどのやむを得ない事情がある場合は転籍が可能です。ただし、育成就労制度のように、一定の就労期間・要件を満たすルートでの転籍はできないことに違いがあります。

外国人材の定着率アップに向けて、異文化コミュニケーションのコツについて知りたい方は、ぜひ以下の記事をご参照ください。

外国人材との異文化コミュニケーションで大切なことは?重要な理由や交流のコツも解説

日本語教育支援に関する負担が増す

技能実習制度の場合、職種「介護」では明確な日本語能力の水準が規定されているものの、それ以外の職種だと基本的には入国後の講習受講に関する規定などが設けられているに過ぎません。

一方、育成就労制度は前述のとおり、就労開始前は日本語能力A1相当以上の試験合格、もしくは日本語講習等の受講で必要な日本語力の水準を満たすことが必要です。さらに、育成就労の終了前に、日本語能力A2相当以上の試験に合格する水準まで日本語能力をアップさせなければならない見通しであり、日本語教育支援の負担が増える可能性があります。

なお、日本語能力試験および技能試験でかかる試験費用については、育成就労実施者または監理支援機関が負担しなければなりません。

外国人労働者の日本語教育方法や必要な日本語レベルについては、以下の記事をご覧ください。

外国人労働者の日本語教育方法!必要な日本語レベルや現状・課題とともに解説

-

まとめ

-

改正出入国管理法の成立により、現行の技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度が導入されることが決定しています。育成就労制度の基本方針は、特定技能1号水準の技能を3年で修得させることが相当な「育成就労産業分野」において、知識・技能を持つ人材の育成、人材確保が可能な仕組みを構築することです。

育成就労制度を活用し、特定技能2号の外国人材の雇用に繋げることができれば、長期的に活躍してくれる可能性が高まるため、自社の事業にとっても大きな戦力となるでしょう。

ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)は、OUR BLOOMING ACADEMY(自社アカデミー)で特定技能外国人の専門教育と育成を行っており、自社の事業に沿った特定技能人材をご紹介できるほか、入社前後の手続きなどを一気通貫でサポート可能です。書類申請や住宅手配など、外国人材の受け入れで発生する業務をサポートできるため、自社の負担を抑えながらスムーズに外国人材の雇用を実現できます。

アジアにおける外国人材の雇用を検討している採用担当の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

- ARCHIVE