その他

日本の産業において、外国人労働者は重要な働き手となっています。外国人労働者の存在を身近に感じる機会が増えるなか、その人数の推移・割合の現状について、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。

今回は、外国人労働者に関する基礎知識や、外国人労働者数の推移・割合の現状と予測、外国人労働者数が増加している理由などを詳しく解説します。外国人材の雇用を視野に入れている企業の担当者様は、ぜひ参考にしてください。

目次

外国人労働者の受け入れが進む日本

日本では、1986年12月~1991年2月頃の「バブル景気」により、人材不足が深刻化しました。人材を確保するために外国人労働者を積極的に受け入れる動きが広がり、1990年の改正出入国管理法によって、専門的な技能を持つ外国人の在留資格が整備されています。

続く1993年には、日本で得た技能や知識を出身国(開発途上地域など)の経済発展に活かすことを目的とした、外国人技能実習制度が創設されました。

外国人労働者数が増加した背景には、円高により近隣諸国との経済格差が生じたことで、外国人が日本で就労するメリットが大きくなったことも挙げられるでしょう。

その後、2019年に特定技能制度が新たな在留資格として創設され、外国人労働者を受け入れる制度は時代に合わせて整備されています。

なお、在留資格について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

在留資格とは?全29種類の特徴・取得方法や外国人雇用で気を付けたいポイントを解説

日本で就労する外国人の4つのカテゴリ

日本で就労する外国人のカテゴリは、大きく分けて次の4つがあります。

|

1.就労目的で在留する人 |

「企業内転勤」「技能」など、専門的・技術的分野の在留資格を取得しているケース |

|

2.身分に基づき在留する人 |

「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」といった在留資格を取得しているケース |

|

3.特定活動を行う人 |

「医療滞在及びその同伴者」「家事使用人」などに該当し、「特定活動」ビザを取得しているケース |

|

4.資格外活動を行う人 |

「留学」ビザなどを取得する外国人が、資格外活動許可を受けているケース |

上記のうち、「就労目的で在留する人」は活動内容に制限があるものの、「身分に基づき在留する人」は活動内容に制限がありません。

最新!日本における外国人労働者数の推移・割合

ここでは、日本における外国人労働者数の推移・割合について紹介します。

外国人労働者数の推移

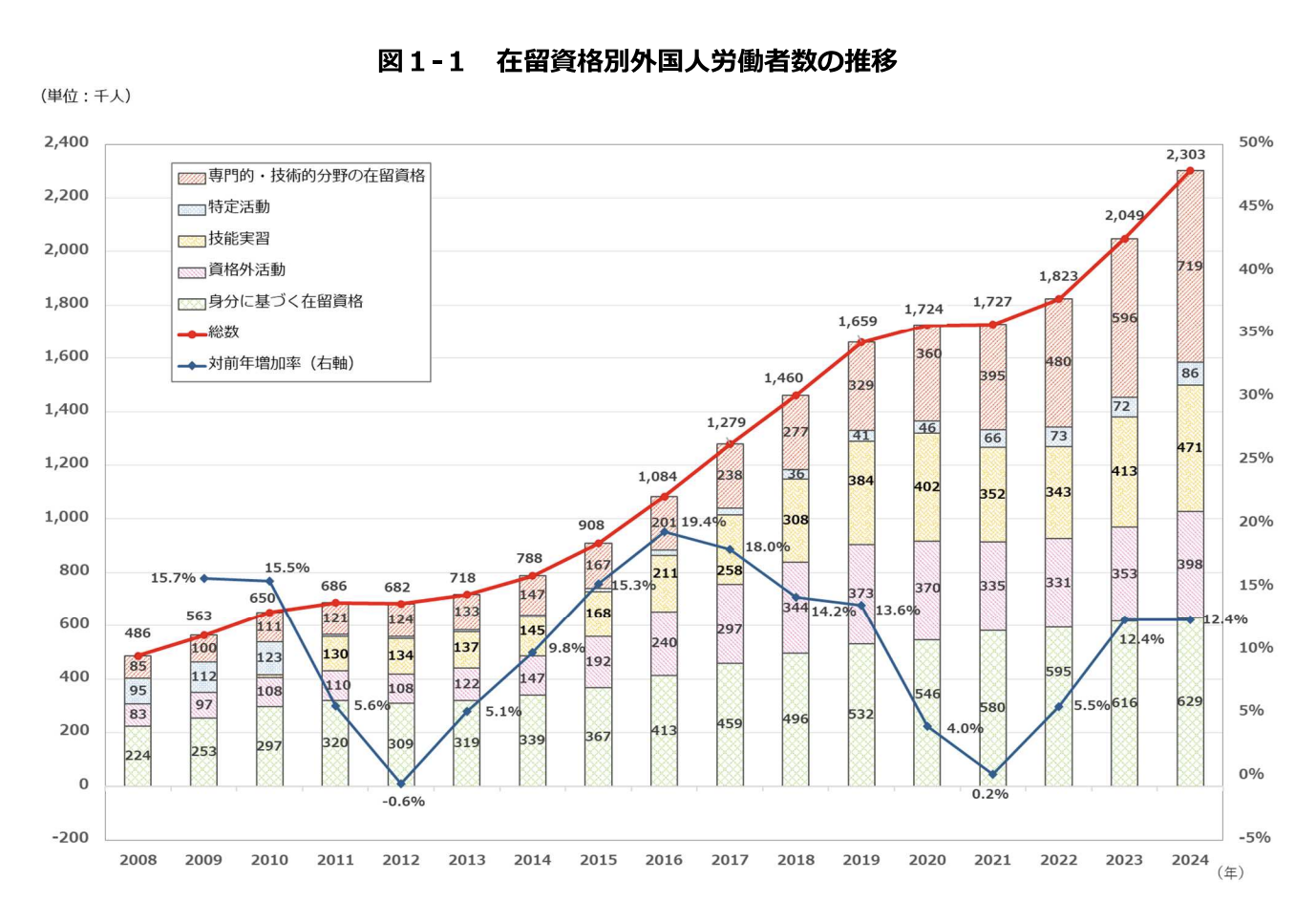

厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」によると、2024(令和6)年10月末時点での外国人労働者数は、230万2,587人です。前年10月末から25万3,912人増加しており、届出が義務化された2007(平成19)年以降で、過去最高の人数となっています。

なお、在留資格別の構成比では、「専門的・技術的分野の在留資格」が71万8,812人と最も多い状況です。次いで、「身分に基づく在留資格」の62万9,117人、「技能実習」の47万725人、「資格外活動」の39万8,167人となっています。

外国人労働者の割合

続いては、日本の外国人労働者の割合を「国籍別」・「産業別」・「都道府県別」に見てみましょう。

・国籍別の割合

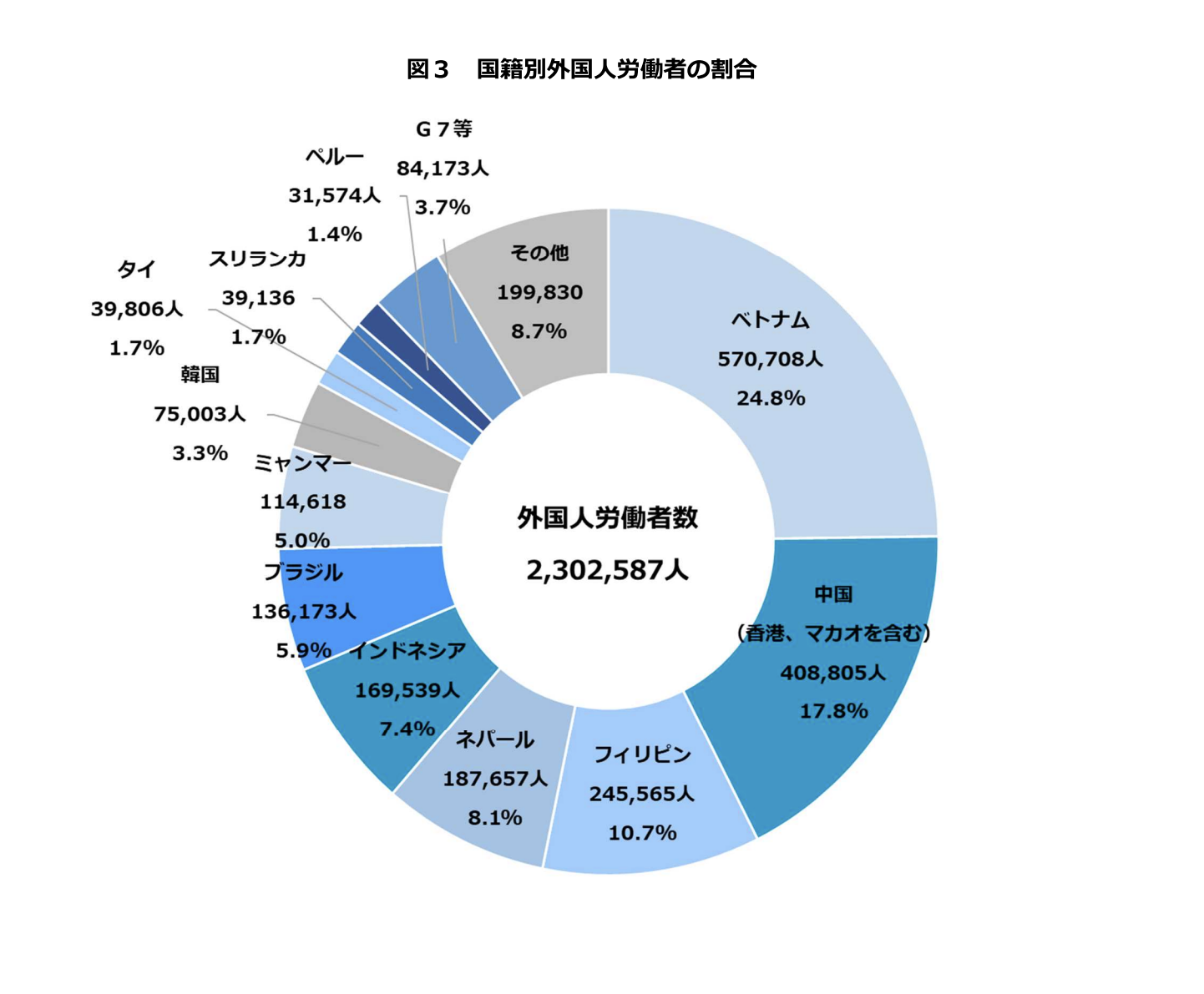

外国人労働者の国籍別の割合を見ると、最も多いのはベトナムの57万708人で、全体の24.8%を占めています。

次に多いのは中国の40万8,805人で17.8%、そしてフィリピンの24万5,565人で10.7%という結果です。それから、ネパール・インドネシア・ブラジル・ミャンマーと続いています。

2012(平成24)年10月末時点の「外国人雇用状況の届出状況」では、外国人労働者68万2,450人のうち国籍割合が最も多いのは中国の29万6,388人で、全体の43.4%でした。

2024(令和6)年10月末時点のデータと比べると、外国人労働者の総数が増えるなか、国籍の偏りも少なくなっているといえるでしょう。

参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」

参考:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」

フィリピン人やミャンマー人の国民性などについては、以下の記事で紹介しています。

特定技能でフィリピン人を受け入れるメリットは?必要な費用の目安や注意点

特定技能でミャンマー人を採用するメリットは?国民性や採用の流れなども解説

・産業別の割合

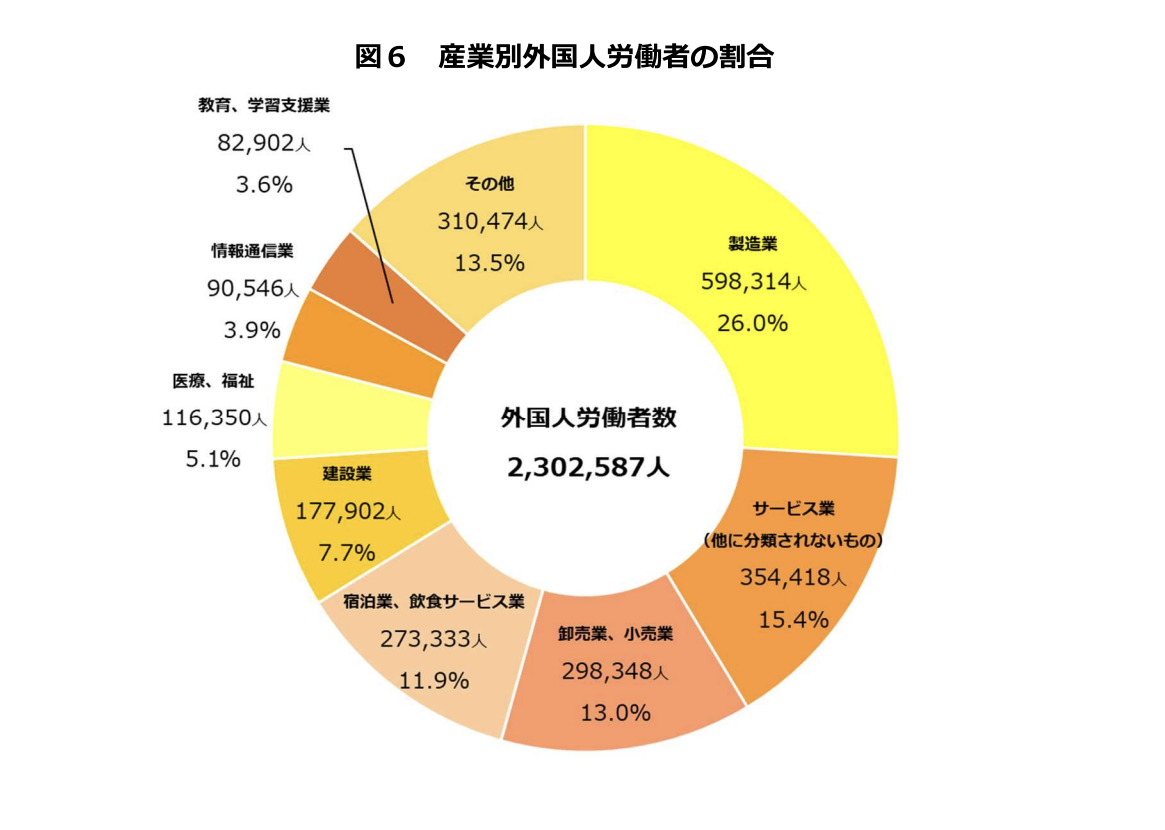

外国人労働者の産業別の割合を見ると、最も多いのは「製造業」の59万8,314人で全体の26.0%です。「サービス業」が35万4,418人で15.4%、「卸売業、小売業」が29万8,348人で13.0%と続いています。

2012(平成24)年10月末時点のデータでは、最も多いのは「製造業」の28.8%でした。また、同時点の事業所数は11万9,731事業所でしたが、2024(令和6)年10月末時点では34万2,087事業所にまで拡大しています。

参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」

参考:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」

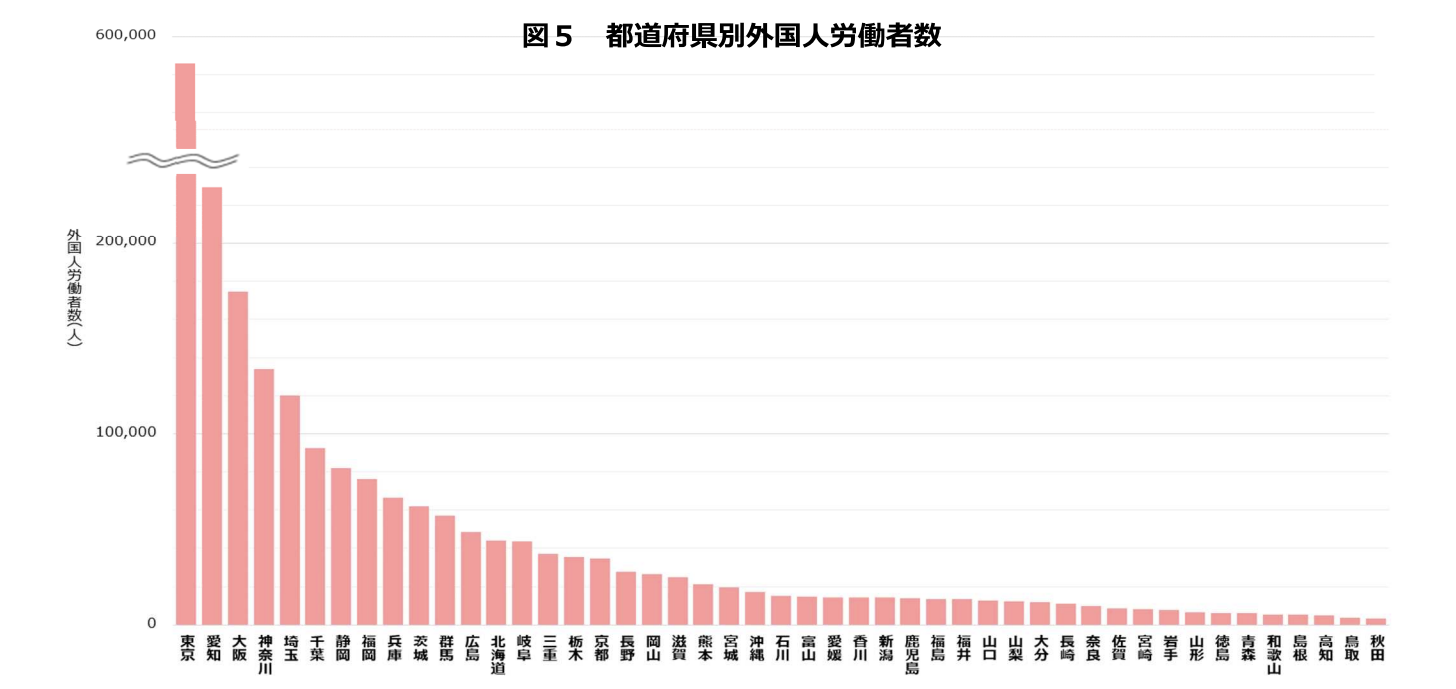

・都道府県別の割合

外国人労働者の都道府県別の割合を見ると、最も多いのは東京都の25.4%で、愛知県の10.0%、大阪府の7.6%が続いています。

2012(平成24)年10月末時点のデータと比べても、都道府県別割合の1位から3位までの順位は変わりません。多い順から、東京都が26.2%、愛知県が8.3%、大阪府が6.6%となっています。

今後の外国人労働者数の推移は?

ここまでの内容からわかるとおり、日本における外国人労働者数は増加しています。

今後の外国人労働者数の推移を考えるうえで、内閣府の「令和6年度 年次経済財政報告(第2章第3節)」を見てみると、以下のように述べられています。

“今後も労働市場における外国人労働者の重要性は高まりこそすれ、低下することはないと見込まれる”

このことからも、日本の労働者不足の状況が改善されない限りは、これからも外国人労働者数は増加していくと考えられるでしょう。

日本で労働者不足が進行している背景とは?企業への影響や解消方法も詳しく解説

外国人労働者数が増加している4つの理由

ここでは、日本の外国人労働者数が増加している理由について、より詳しく見てみましょう。

企業が受け入れを活発化させている

日本では、少子高齢化にともない多くの産業が人手不足に苦しんでいます。労働力を確保するためには、外国人労働者の採用も視野に入れる必要があるでしょう。

近年では介護や農業、IT業界でも外国人材の採用が増加傾向にあるなど、さまざまな企業で外国人労働者の雇用が促進されています。少子高齢化は今後も進行すると予測されることから、外国人労働者の存在はますます欠かせないものとなっていくかもしれません。

企業が外国人労働者を受け入れるメリットや注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

外国人を雇用するメリットは?雇ううえでの注意点や受け入れの流れも解説

政府・自治体が就職支援を実施している

外国人留学生は、日本への就職を希望していても「就職活動の仕組みがわからない」「日本語のスキルが不十分である」などの理由で、帰国してしまうことがあります。そこで、外国人留学生が日本企業へ就職しやすくなるように、政府・自治体は民間企業と連携しながら就職支援施策を実施しています。

就職支援施策の例として挙げられるのは、日本企業への就職を希望する外国人留学生と、外国人労働者を確保したい日本企業とのマッチング支援・定着支援サービスです。

また、外国人留学生と日本企業との相互理解を深めるため、インターンシップ制度も導入されるなど、充実した就職支援施策が外国人労働者数の増加に寄与しているといえるでしょう。

グローバル化への対応が進められている

海外進出や事業拡大を見据え、優秀な外国人材の活用を進める企業が日本国内で広がりを見せています。外国人労働者を確保しておけば、多言語対応が可能となり、いずれ海外進出・事業拡大した際に海外企業とのコミュニケーションが円滑に行えます。

加えて、外国人労働者がいることで新たな視点からアイデアが生まれたり、従業員の意識を改革できたりすることも期待できるでしょう。

外国人側が日本での就労を選択している

労働環境や居住環境を理由として、日本での仕事を希望する海外人材も少なくありません。日本での就労を希望する理由には、次のようなものがあります。

(例)

・給与が高いため、母国の家族へ仕送りできる

・日本ならではの技術やスキルを身に付けられる

・母国に比べて治安が良い

・日本の文化・芸術に興味がある

また、社会保険が完備されているほか、企業によっては交通費支給や食事補助などの福利厚生が充実している点も、外国人にとっては魅力になると考えられます。

「特定技能」を取得する外国人も増加傾向にある

-

厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」によると、在留資格の「特定技能」を取得する外国人の数は以下のとおりとなっています。

- ・2023(令和5)年10月末時点:13万8,518人

- ・2024(令和6)年10月末時点:20万6,995人

参考:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」(令和5年10月末現在)

参考:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」(令和6年10月末現在)

2023(令和5)年10月末時点と2024(令和6)年10月末時点の人数を比較すると、「特定技能」を取得する外国人の数は1年間で6万8,477人も増加したことがわかります。

特定技能制度は、「介護」「外食」「宿泊」などの人材不足が顕著な特定産業分野において、外国人労働者を受け入れられる制度です。在留期間が上限5年の「特定技能1号」と、上限なしの「特定技能2号」があります。

在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説

2024(令和6)年3月29日の閣議決定では、特定技能1号の対象分野に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加されました。これにより、特定技能制度の対象分野は現時点で16種類あります。

まとめ

日本では、少子高齢化やグローバル化などを背景に外国人労働者の受け入れが進んでおり、2024(令和6)年10月末時点では、230万2,587人もの外国人材が活躍しています。国籍別ではベトナム、産業別では製造業、都道府県別では東京都がそれぞれ最も多い割合を占めています。

政府・自治体が外国人留学生の就職支援施策を実施していることや、日本の労働環境や居住環境が整っていることも、外国人労働者増加の一因となっているでしょう。

ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)は、特定技能外国人の教育から受入れ企業様に適した人材のご紹介、雇用後の定着サポートまで、「OURストレートスルー」としてワンストップで行う会社です。特に、優秀な人材をご紹介するため、OUR BLOOMING ACADEMY(自社アカデミー)における現地教育・育成に力を入れています。

外国人労働者を受け入れた経験がない方でも安心できるサービスを提供しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

- お役立ち情報一覧

-

前のページへ

【定着支援】外国人材のスムーズな受入れと活躍につながるOUR独自の取り組み 「やさしい日本語&コミュニケーション講座」について

【定着支援】外国人材のスムーズな受入れと活躍につながるOUR独自の取り組み 「やさしい日本語&コミュニケーション講座」について

-

次のページへ

外国人を雇用するメリットは?雇ううえでの注意点や受け入れの流れも解説

外国人を雇用するメリットは?雇ううえでの注意点や受け入れの流れも解説

2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。

在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説

外国人労働者受け入れのメリット・デメリットについて詳しく解説しています。

外国人労働者受け入れの現状は?雇用のメリット・デメリットや問題点、流れなどを徹底解説

- ARCHIVE

-

-

- 2026年

-

- 2020年

-