その他

自社における人手不足を解決するため、その現状や原因、対処法などを知りたい方も多いのではないでしょうか。近年は、中小・大企業ともに人手不足が進行している状況にあり、幅広い業界で早急な対策が求められています。

今回は、日本における人手不足の現状について詳しく解説するほか、その原因・背景、企業への影響を紹介します。併せて、人手不足の影響を受けている企業・業界・職業、5つの対応策なども解説するので、ぜひ参考にしてください。

日本における人手不足の現状

まずは、厚生労働省の資料をもとに日本における人手不足の現状を確認していきましょう。

中小・大企業ともに人手が不足している

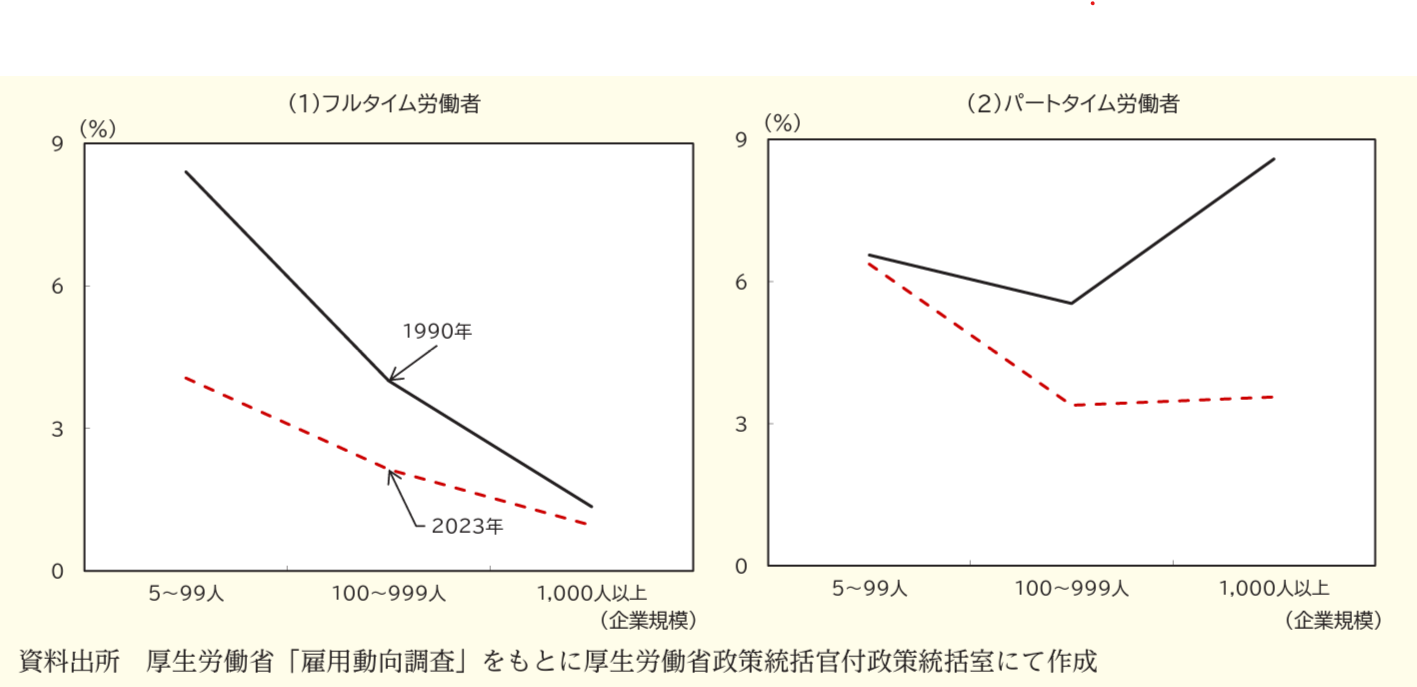

厚生労働省の資料によると、2023年におけるフルタイム・パート労働者の欠員率(常用労働者に対する欠員補充目的の求人の割合)は、中小・大企業ともに1990年の水準を下回っている状況です。

出典:厚生労働省|令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-

上記のとおり、フルタイム労働者の欠員率は小企業が目立ち、パートタイム労働者の欠員率は中企業・大企業が目立ちます。雇用形態や企業規模によって差異はあるものの、全体として人手不足の傾向は強まっているといえるでしょう。

求人数が求職者数を上回っている

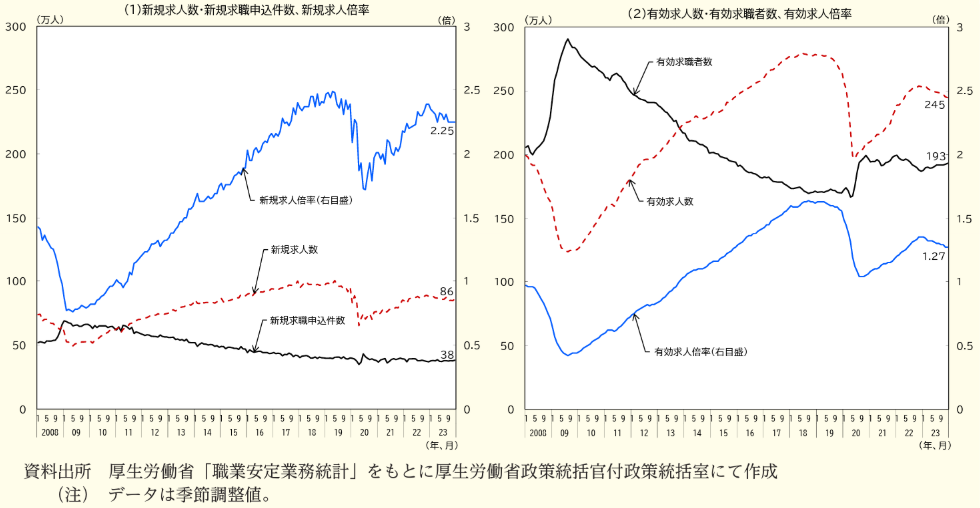

厚生労働省の同資料によると、求人倍率(求職者に対する求人数の割合)は、2008年から比べて上昇傾向にあることがわかります。

出典:厚生労働省|令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-

2023年における新規求人倍率は年平均2.29倍、有効求人倍率は年平均1.31倍となっています。なお、新規求人倍率とは「新規求職申込件数に対する新規求人数の割合」を指し、有効求人倍率とは「月間有効求職者数に対する月間有効求人数の割合」を指します。

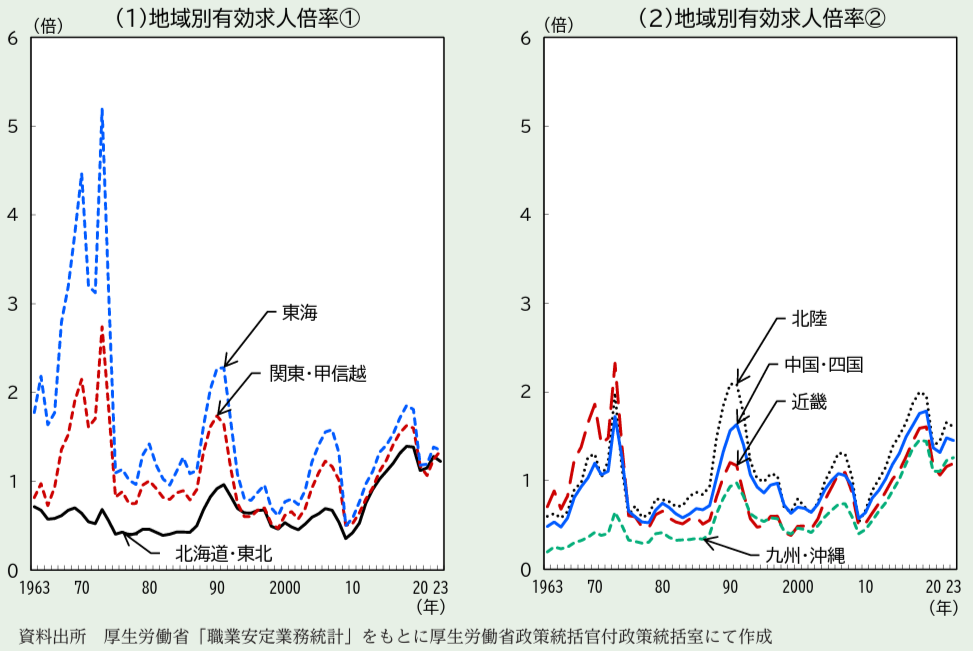

また以下のように、近年は有効求人倍率に地域間の大きな差が見られなくなっていることも特徴です。

出典:厚生労働省|令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-

上図のとおり、2010年以降は地域間における有効求人倍率の差が縮まっており、全国的に人手が不足している状況であるといえます。

人手不足関連倒産が増加している

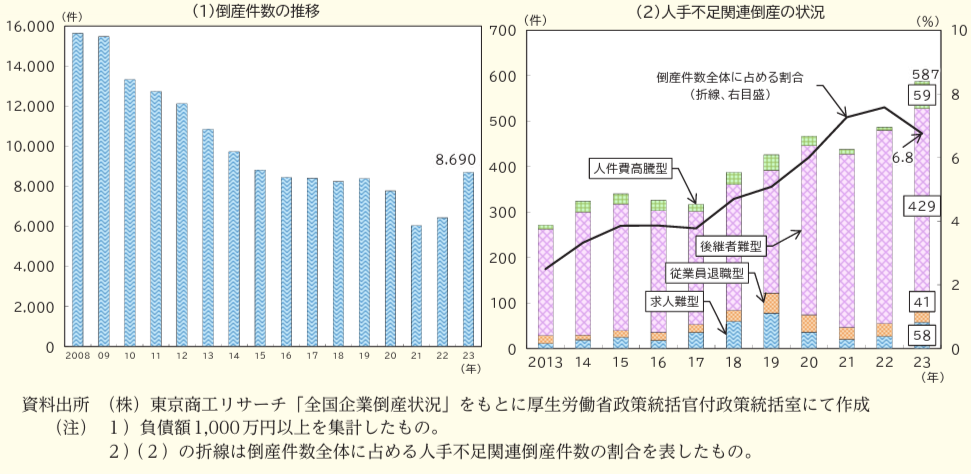

昨今は、人手不足によって倒産に追い込まれる企業が増加している状況です。厚生労働省の資料によると、2023年における企業の倒産件数は4年ぶりに8,000件台に上りました。そのうち、人手不足関連倒産は587件で、全体の6.8%を占めています。

出典:厚生労働省|令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-

人手不足関連倒産の内訳を見ると、「後継者難型」が429件と最も多い結果です。次いで「人件費高騰型」が59件、「求人難型」が58件、「従業員退職型」が41件と続いています。人件費高騰型に関しては前年比8倍超の倒産件数に上り、人的コストの負担が企業に大きくのしかかっていることがうかがえます。

人手不足の影響を受けている企業・業界・職業

次に、人手不足の影響を受けている企業や業界、職業についてそれぞれ解説します。

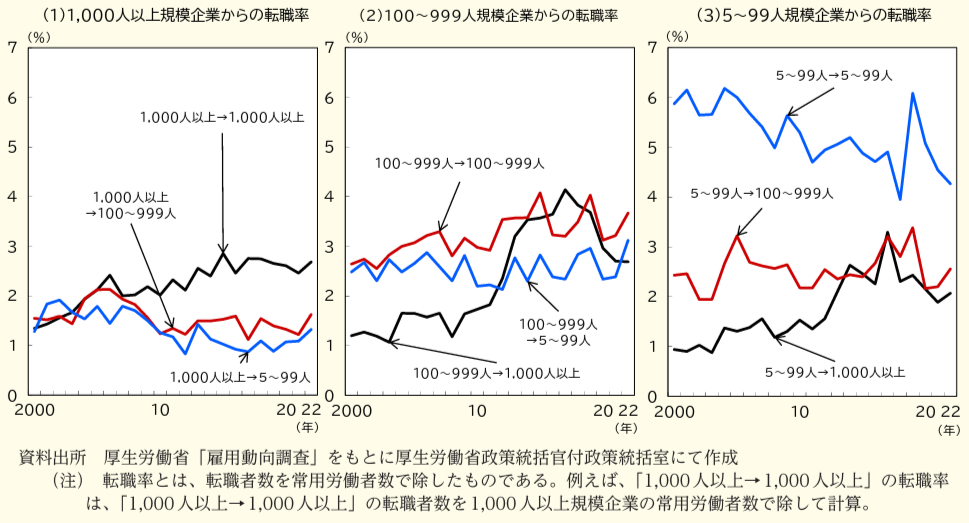

企業|中小企業から大企業への転職が活発化

前述のとおり、中小・大企業ともに人材不足の状況に陥っているものの、近年の転職市場に目を向けてみると、中小企業から大企業への転職、および大企業間の転職活動は活発化しています。

出典:厚生労働省|令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-

上記の資料のとおり、2000年代と比べると、中小企業から大企業への転職率が上昇していることがわかります。このように労働力が移動している背景として、大企業は賃金などの労働条件が良く、福利厚生も充実している傾向にあることが挙げられます。

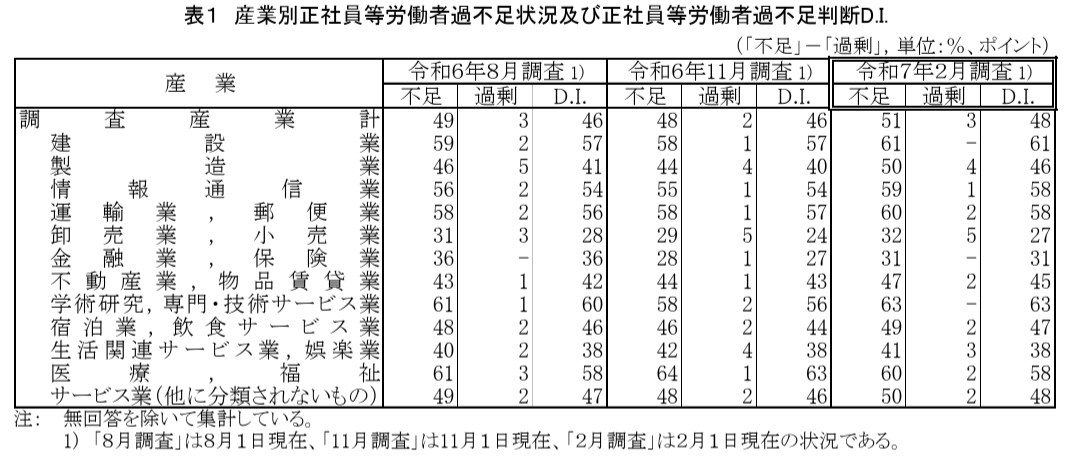

業界|「建設業」や「医療・福祉」などの人手不足が深刻

業界によって、人手不足の深刻度には違いがあります。以下は、業界ごとの人手不足の程度についてまとめた厚生労働省の資料です。

2025年2月1日時点の正社員等労働者の過不足判断D.I.(※変化の方向性に関する指標。数値が高いほど人手不足感が強い)では、「学術研究、専門・技術サービス業」が63ポイントの不足超過で最も多くなっています。

次いで、「建設業」が61ポイントの不足超過で続き、「医療、福祉」や「運輸業、郵便業」などでも、人手不足感が強まっていることがわかります。

職業|建設・土木・介護サービスなどの従事者が不足

厚生労働省の資料によると、2025年3月時点で有効求人倍率が高いおもな職業は以下のとおりです。

|

職業 |

有効求人倍率(2025年3月) |

|

建築・土木・測量技術者 |

5.82 |

|

運輸・郵便事務従事者 |

3.16 |

|

介護サービス職業従事者 |

3.81 |

|

機械整備・修理従事者 |

4.06 |

|

建設躯体工事従事者 |

8.17 |

|

土木作業従事者 |

6.12 |

参考:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について

上表のとおり、前述の建設業にかかわる「建設躯体工事従事者」や「土木作業従事者」などの有効求人倍率が高めです。

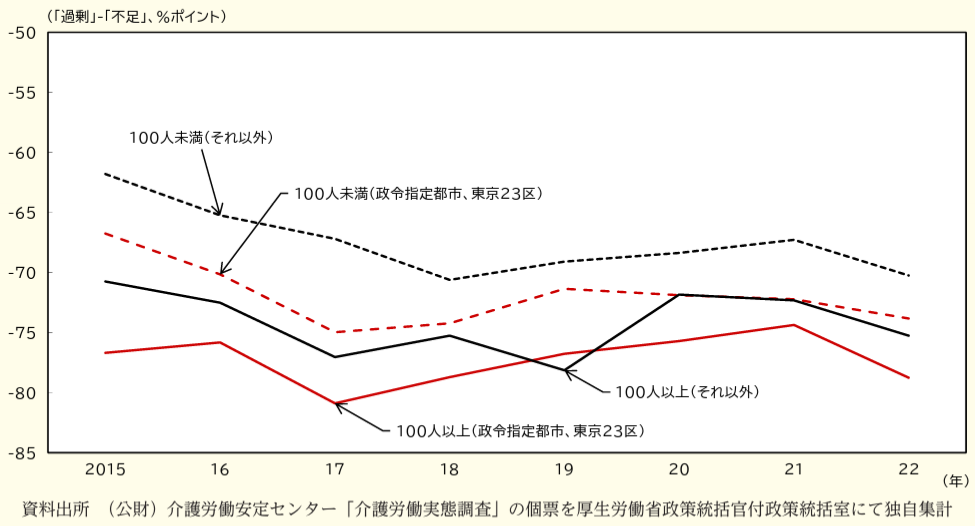

また、福祉にかかわる「介護サービス職業従事者」の有効求人倍率も3.81と高い状況です。以下のグラフを併せて見ると、近年介護分野が人手不足に陥っている状況を把握できます。

出典:厚生労働省|令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-

上記グラフのとおり、介護分野では規模の大きい事業所や都市部の事業所において、人手不足が深刻化している状況です。このような背景から、介護職員の処遇改善や定着促進、外国人人材を受け入れる環境整備などに取り組み、介護人材を確保する必要性が増しています。

介護施設における人手不足の原因・解決策や、即戦力の働きが見込まれる介護分野の特定技能外国人について知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

介護施設における人手不足の原因・解決策を紹介!外国人材を採用するメリット・方法も

なぜ?企業が人手不足に陥っている原因や背景

なぜ多くの企業が人手不足に陥っているのでしょうか。ここでは、その原因や背景について紹介します。

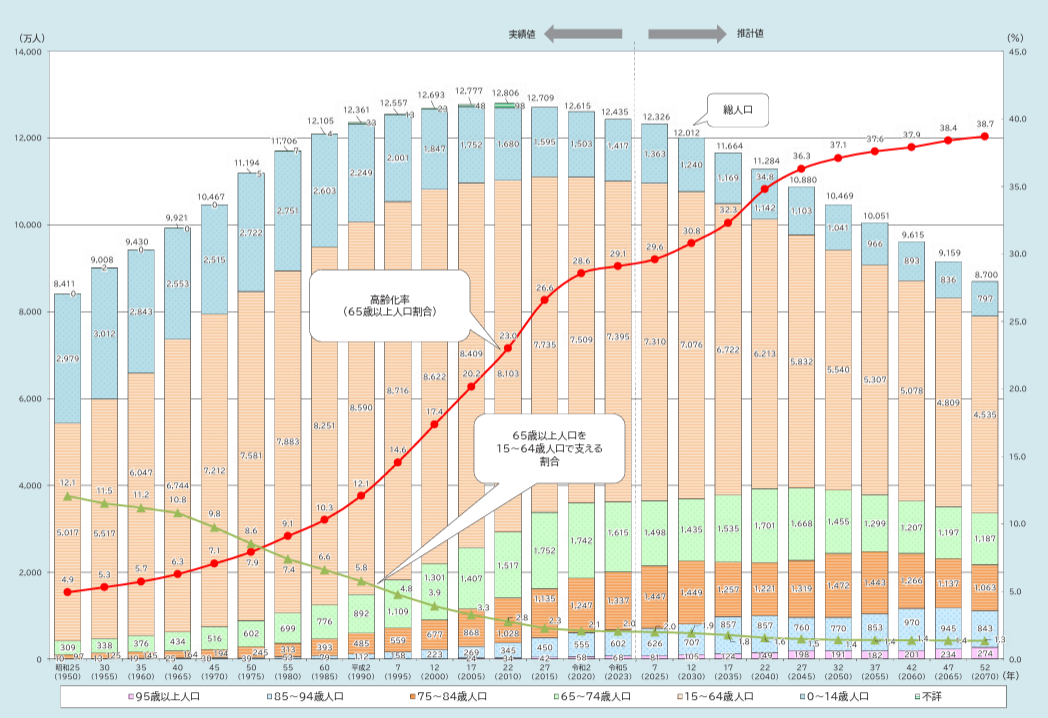

生産活動の担い手が減っているため

人手不足の原因として、生産活動をメインで支える生産年齢人口(15~64歳の人口)が減り、高齢化が進行していることが挙げられます。

内閣府の資料によると、2023年の生産年齢人口は7,395万人です。しかし、2025年には7,310万人、2030年には7,076万人と年々減少する予測が立てられています。

一方、65歳以上の人口割合を示す「高齢化率」は2023年で29.1%ですが、2045年には30%台後半まで増加する見通しです。このように、生産活動を支える働き手の減少と高齢化の進行により、人手不足が深刻化しているといわれています。

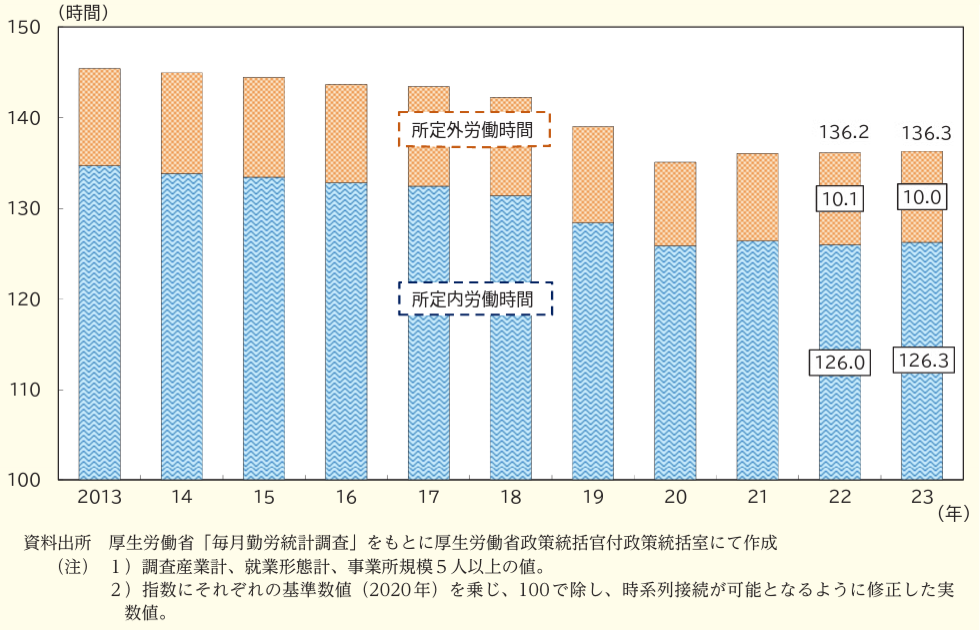

労働時間が減少傾向にあるため

近年の平均的な労働時間が減少傾向であることも、企業が人手不足を感じている原因といえるでしょう。厚生労働省の資料によれば、2023年の月間総実労働時間は136.3時間で、長期的に見ると減少傾向にあります。

出典:厚生労働省|令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-

上図のとおり、2023年における所定内労働時間は126.3時間、所定外労働時間は10.0時間です。2020年はコロナウイルス感染症の影響で大きく減少が見られましたが、2021年以降は横ばい圏内で推移している状況です。

なお、所定内労働時間とは「週40時間以内、かつ1日8時間以内とされている就業規則等で定められている労働時間」のことです。一方、所定外労働時間とは「早出や残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数」を指します。

人材の需要と供給のバランスが取れていないため

人手不足の背景として、企業と求職者のニーズがかみ合わず、人材の需要と供給のバランスが取れていないことも挙げられます。具体的には、肉体労働や夜勤・休日出勤のある仕事などで、人手不足が顕著に見られる傾向です。

また、近年は売り手市場が続いて人材の流動化が加速しており、同業種への転職、あるいは経験・スキルを活かした異業種への転職などもしやすい状況となっています。そのため、待遇面などでアピール力のある企業に、労働者が集中しやすいでしょう。

人手不足が企業にもたらす影響

人手不足が進行した結果、企業にはどのような影響がおよぶのでしょうか。以下では、企業にもたらす3つの影響について解説します。

従業員エンゲージメントが低下する

人手不足に陥り、従業員一人当たりの業務負担が増すことで、従業員エンゲージメントが低下するリスクが高まります。従業員エンゲージメントとは、企業に対する従業員の愛着・信頼を指し、帰属意識や行動意欲などの強さにも関係します。

例えば、休暇取得の減少や残業時間の増加によって従業員エンゲージメントが下がった場合、生産性の低下を招いてしまいかねません。企業として従業員エンゲージメントの維持・向上を図るには、待遇改善や職場環境の整備に取り組むことが重要です。

事業縮小・倒産のリスクが高まる

先述したように、昨今は人手不足関連倒産が増えている状況です。倒産にいたらないにしても、事業縮小に追い込まれるケースも少なくありません。

また、人手不足によって売上機会を逸失したり、納期遅れのトラブルが発生したりすることがあります。その結果、顧客満足度の低下を招くほか、企業としての信用度にも影響を与える可能性があるので注意が必要です。

人材育成に注力できなくなる

人手不足の状況が続き、既存従業員の業務リソースに余裕がないと、新入社員など新たな人材に対する育成に注力しづらくなってしまいます。

十分な人材育成ができていないことで、新入社員の戦力化の遅れや、離職リスクの上昇を招き、長期的に人手が不足する悪循環に陥る可能性もあります。このような事態を避けるためには、人手不足の課題に取り組みつつ、人材育成を計画的に進めていくことが大切です。

どうすればいい?企業ができる人手不足への対応策5つ

ここからは、人手不足に対して企業が取り組める対応策を5つ紹介します。自社で導入できる対応策がないか、ぜひチェックしてみてください。

人材の定着率アップに向けて取り組む

人材の定着率がアップするように労働環境を整えることで、人手不足の緩和に繋がる可能性があります。例えば、賃金に関していうと、地域相場や業界平均を調べたうえで、賃金水準を引き上げる対策が効果的です。

また、中小企業の場合、隔週休日や年間休日100日未満を設定している企業が多いため、完全週休2日制を導入したり、休日日数を増やしたりすることで、労働環境の改善を図れます。大企業への転職率が上がっている現状もあり、これらの取り組みは重要です。

さらに、法定以上の有給休暇の付与や、住宅手当・家賃補助の充実など、福利厚生の見直しにも取り組むとよいでしょう。

人材定着のカギとなる、組織文化の形成・理解のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

組織文化の形成・理解は人材定着のカギ!外国人材も働きやすい組織づくり

採用の間口を広げる

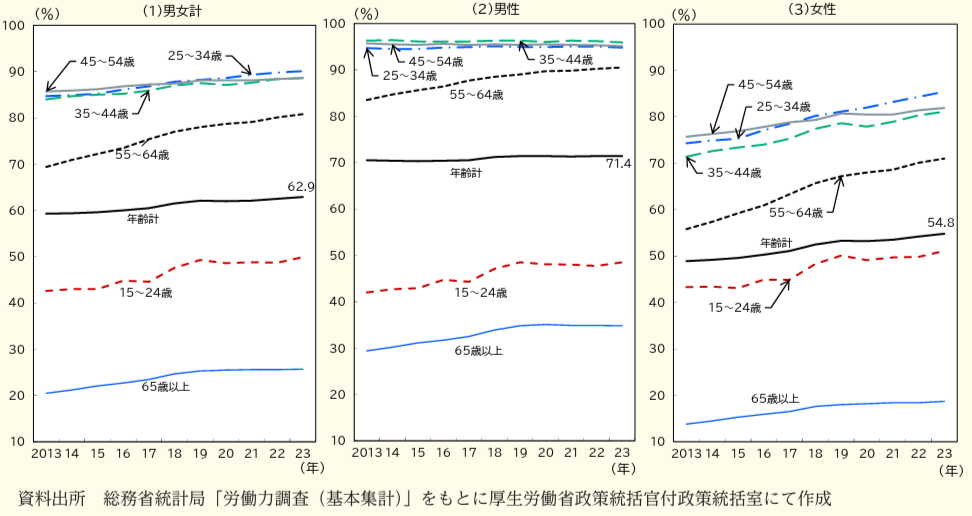

人手不足の解消に向けて、自社の採用の間口を広げる対策も有効です。厚生労働省の資料によると、2023年における男女の就業者は約6,740万人で、就業率は約6割に留まります。一方、働く希望はあるが求職活動はしていない女性の就業希望者は、約160万人もいます。

また、男女別・労働階級別に見た労働力率の推移によると、昨今は女性や55歳以上の高年齢層の労働参加が、以下のように活発化していることも特徴です。

出典:厚生労働省|令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-

上記グラフのとおり、女性や55歳以上の人々の労働力率は年々増加しています。これらの労働力を取り込むため、女性やシニア層に特化した求人サイトの活用なども検討してみるとよいでしょう。

外国人人材を雇用する

外国人人材を雇用することも、企業の人手不足解消に有効な対応策です。厚生労働省の発表によると、2024年10月末時点の外国人労働者数は約230万人で、過去最多に上ります。

なかでも、即戦力としての働きが見込まれる人材を雇用したいなら、在留資格「特定技能」を取得した特定技能外国人の受け入れを検討してみてはいかがでしょうか。特定技能なら、人手不足が顕著な以下16の特定産業分野で、外国人人材の受け入れが可能です。

- ・介護

- ・外食業

- ・宿泊

- ・飲食料品製造業

- ・自動車整備

- ・航空

- ・農業

- ・ビルクリーニング

- ・工業製品製造業

- ・建設

- ・造船・舶用工業

- ・漁業

- ・自動車運送業

- ・鉄道

- ・林業

- ・木材産業

また、2025年5月20日の有識者会議において、上記16の特定産業分野とは別に、以下3つの分野の追加案が示されました。

- ・リネンサプライ分野

- ・物流倉庫分野

- ・資源循環分野

このように、対象分野の追加案が示されたことなどを踏まえると、今後はさらに多くの産業分野において、特定技能外国人の雇用が活発化することが見込まれます。

参考:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

参考:出入国在留管理庁|特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針の作成に向けた作業開始について

在留資格「特定技能」の詳細や外国人を雇用するメリット、受け入れの具体的な流れなどについては、ぜひ以下の記事をご覧ください。

在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説

リスキリング・リカレント教育の体制を整える

リスキリングやリカレント教育の体制を整備して、既存従業員のスキル・能力を底上げすることも求められています。例えば、リスキリングで異なる職種や新たな分野のスキル獲得を後押しすれば、新しいビジネス創出や、付加価値の高い職務を担える人材の育成に繋げられます。

また、リカレント教育を実践し、スキルアップ研修などで定期的な教育の機会を設けることで、仕事で求められる能力を磨き続けてもらえるでしょう。

IT技術を活用する

人手不足を解消する対応策として、IT技術の活用を検討するのも手です。例えば、自社の事業に合ったシステムを導入した場合、従業員の業務負担を減らすことができ、コア業務への注力化や品質向上に繋げられる可能性があります。

ただし、IT技術を活用する際は、運用上のコスト負担やセキュリティリスクなどのデメリットにも留意が必要です。

まとめ

企業が人手不足に陥ると、従業員エンゲージメントの低下や事業縮小・倒産リスクの増大など、さまざまな影響が懸念されます。人手不足を解消するためには、人材定着率アップに向けた取り組みの実施や、外国人人材の雇用促進、リスキリング・リカレント教育の体制整備などを検討するとよいでしょう。

即戦力の活躍が期待できる特定技能外国人を雇用したい方は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)までご相談ください。弊社なら、OUR BLOOMING ACADEMY(自社アカデミー)で専門教育や育成を行った、特定技能外国人のご紹介が可能です。

また、登録支援機関としてのサポートにも対応しているほか、在留資格「特定技能」の申請サポートや就労後の支援などについても「OURストレートスルー」のワンストップ体制でご提供します。まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

- お役立ち情報一覧

-

前のページへ

特定技能外国人を支援する「生活オリエンテーション」とは?時間や内容について解説

特定技能外国人を支援する「生活オリエンテーション」とは?時間や内容について解説

-

次のページへ

企業のグローバル化に必要な人材戦略とは?外国人雇用のメリットやポイントも解説

企業のグローバル化に必要な人材戦略とは?外国人雇用のメリットやポイントも解説

2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。

在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説

外国人労働者受け入れのメリット・デメリットについて詳しく解説しています。

外国人労働者受け入れの現状は?雇用のメリット・デメリットや問題点、流れなどを徹底解説

- ARCHIVE

-

-

- 2026年

-

- 2020年

-